labrys, études féministes/ estudos feministas

juillet/décembre 2011 -janvier /juin 2012 - julho /dezembro

2011 -janeiro /junho 2012

Galería de nombres propios, nombres que apropian y nombres apropiados:

Género, vejez, clasificaciones y jerarquía

Delia Lucía Gascón Navarro

Resumen:

Quiénes nombran y cómo nombran la realidad y quiénes y cómo son nombrados y nombradas es el tema central de este trabajo que plantea una retrospectiva del establecimiento de los vínculos entre el acto de nombrar-significar y la presencia de unos sentidos o la ausencia de otros el día de hoy en las representaciones colectivas en México, para considerar el significado de la vejez de las mujeres en relación con sus sentidos históricamente elaborados en el contexto de lo cotidiano.

Palabras clave: Mujeres, viejas, cuerpos, nombres, discursos hegemónicos, representaciones, eufemismos, silenciamiento, normalidad, naturalización, clasificación, prácticas, jerarquización, patologización, medicalización, violencia, androcentrismo.

El nombre propio, ha sido estudiado repetidamente como un elemento simbólico fuertemente connotado y vinculado con el proceso de construcción de la identidad dentro de un grupo.

El nombre hace efectivo el poder performativo de la palabra. Dada la tendencia generalizada a considerar que no existe más que aquello que tiene nombre, el acto cuasi mágico de nombrar constituye un elemento significativo en términos emotivos, y forma parte de la aspiración humana de transformación dela realidad y de introducir en ella un orden[1]; la expresión popular “ponerle nombre al niño” hace clara referencia a la creencia generalizada en la importancia de expresar aquello, normalmente un proyecto, que de no ser mencionado –lo que implica una apariencia de compromiso con el mismo – podría simplemente olvidarse y desaparecer. Dar la propia palabra a alguien implica el establecimiento de un compromiso que si no obliga legalmente, sí lo hace moralmente y callarse para escuchar a otro o conceder la palabra implica el reconocimiento de su existencia y por tanto significa, otorga un lugar.

El nombre ancla una idea con su realidad. El nombre propio, soporte de la identidad, pero también sumamente fácil de alterar y especialmente significado por la frecuencia de su uso (Goffman, 1986:74) adquiere trascendencia con su aceptación y generalización. Hasta tal punto las personas se asocian con su nombre que la negación del mismo supone una grave pérdida para cualquiera. La protesta ante la escritura o la pronunciación incorrecta del propio nombre o por ser denominada con un nombre ajeno, es en no pocas ocasiones, acompañada por la sensación sobre como esto constituye una despersonalización, una agresión a la identidad, o una negación. El nombre es “la más significativa de nuestras pertenencias (…) Como quiera que uno fuese llamado en adelante, la pérdida del propio nombre puede representar una gran mutilación del yo” (Goffman 1970b:31).

Una pareja otomí de Tepeji del Río en el Estado de Hidalgo, México, demandaron en 2007 al registro local, por discriminar a su hija recién nacida. El nombre de la niña en otomí Doni Zänä, se escribe con un guión bajo una “o” y diéresis sobre su primera y segunda a, lo que – aseguraban los funcionarios del registro – no es posible transcribir utilizando los teclados actuales[2]; “flor de luna”, sin el guión y las diéresis, tal como los empleados del registro insistían en que constara, significa “piedra que muerde”, los padres se negaron a admitir tal transcripción. El proceso legal de Doni Zänä duró más de dos años en los juzgados, aunque no llegó a la Suprema Corte, resolviéndose a favor de la niña y su defensa se basó en la multiculturalidad declarada en la reforma del artículo 4 de la constitución mexicana vigente y la defensa del derecho al propio nombre[3].

Ziegler alude al nombre propio como reflejo de la profunda conciencia de individualidad que caracteriza a la cultura nagó, los descendientes actuales de los africanos vendidos como esclavos en Brasil por la metrópoli portuguesa, cada quien es “nombrado en su especificidad” en todo un sistema que designa con un mínimo de tres nombres a cada persona a lo largo de su vida, un primer nombre corresponde con lo que los padres quisieran que fuera su hijo, un segundo nombre menciona la línea familiar del niño, un tercero describe la situación social de la familia a la que llega el recién nacido; los nombres revelan, para los nagó “su identidad y su lugar en la estructura unitaria del universo” y por tanto representan no sólo a la persona, sino a la herencia de quienes la precedieron y tienen una presencia constante en la comunidad a través del ritual, los antepasados (Ziegler, 1976:136).

El nombre coloca de hecho al individuo, o lo requiere para que ocupe el lugar social que le corresponde y actúe en función de tal lugar, “al imponerle un nombre, un título, que lo define, lo instituye, lo constituye, le conmina a convertirse en lo que es, es decir en lo que ha de ser; le ordenan cumplir su función, entrar en el juego, en la ficción, jugar el juego, la función” (Bourdieu, 1996:54). Los pueblos estudiados por la antropología social observan prácticas etnocentristas que se reflejan en la utilización constante de términos para mencionar a otros pueblos connotándolos negativamente, o/y en la existencia de otros para mencionarse a sí mismos de forma diferenciada, pero siempre como reforzamiento de la condición humana propia, supuestamente superior de la cultura desde la que se nombra, incluidas las llamadas erróneamente sociedades “primitivas” a las que se suele aludir también como sociedades “de tecnología simple” o “premodernas”, en las que la antropología ha comprobado como la autodenominación “Los Hombres”, parece una marca de exclusividad generalizada de cada grupo humano (Clastres, 1987), pero que la misma antropología ha connotado desde un punto de vista etnocentrista y patriarcal; al hilo, cuando hablamos de la historia del hombre “detrás de la palabra hombre no sabemos si se está pretendiendo englobar a las mujeres. Si es así, éstas quedan invisibilizadas, y si no es así, quedan excluidas” (Rincón, 1988:8).

El nombre deja huella en los cuerpos, instaura el orden del que nombra, procura un lugar. Lo etiquetado como natural supone los límites de la civilización, la marca de lo que quien nombra, pretende no ser, el Otro o la Otra, el umbral que asegura la normalidad del nosotros y que da lugar al caos que justifica un orden (Ferreira y Hamlin, 2010:812).

La toponimia, esto es, la forma en que llamamos a nuestras calles, ciudades, ríos, etc., tiene una especial relevancia en la concepción de un pueblo sobre su propia historia. En muchos países suelen ser una huella visible de los procesos coloniales, al reproducir nombres de lugares de la metrópoli impuestos en su momento o rememorar a los propios conquistadores y, al contrario de lo que ocurre en otras excolonias que en sus procesos de independencia resignificaron los lugares propios, en México muchos han sido conservados hasta la actualidad[4] en función de la continuidad en la imposición de imaginarios en relación con las estructuras de poder y el lugar social de los diversos grupos a lo largo de la historia. El caso de México sin embargo es generalmente mencionado como el de uno de los países de América Latina que sustituye los nombres que aluden a su pasado colonial, y ciertamente si se compara con países como Perú, y en particular a la capital mexicana con Lima, en el segundo caso la presencia colonial es muy superior y no se limita a los nombres de santos –como suele ocurrir en México – sino que alude a las figuras de los conquistadores explícitamente. Los nombres de aquellos a los que se reconoce importancia en la historia, mayoritariamente masculinos.

Especialistas del lenguaje, como los dialectólogos, definieron los usos lingüísticos, y lo auténticamente vernáculo en función de los informantes varones, de sus percepciones del mundo y de la lengua y de su particular empleo de la misma (Coates, 2009:83), lo que supone asumir desde los discursos expertos sobre el lenguaje, una perspectiva desde la cual el habla masculina es la medida de la normalidad, un punto de vista androcéntrico.

La estructura narrativa del discurso histórico es una galería de nombres propios masculinos reconducidos a un lugar simbólico; “mediante sus reglas y sus costumbres, cada sociedad no hace sino aplicar una rejilla rígida y discontinua sobre el flujo continuo de las generaciones, al cual, de tal manera, impone una estructura” (Lévi-Strauss, 1990:290). Como signo que significa e inscribe significado, el nombre ubica a los individuos en el grupo, la ausencia de las mujeres y las personas mayores, pero en particular de las mujeres mayores en la historia, esto es, su silenciamiento, es señalada en diversos trabajos (Alba, 1992).

Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotras

Me gusta cuando callas porque estás como ausente,

y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca…

(Pablo Neruda, 1983:89)

Una de las normas más conocidas y trabajadas por la antropología y de la que se ha hablado en términos de universalidad[5] es la llamada prohibición del incesto. Esta prohibición considerada universal, no sanciona siempre las relaciones sexuales entre los mismos parientes, habiendo múltiples variaciones entre las relaciones prohibidas o incestuosas y el grado de parentesco que éstas implican en las diversas sociedades. Lo común en toda cultura es la prohibición de relaciones sexuales entre padres e hijos y entre hermanos y hermanas, pero fuera de este primer grado mínimo de parentesco, las variaciones son muchas. Diversas teorías antropológicas han tratado de explicar el sentido de este fenómeno.

Las y los teóricos de la antropología no explican la prohibición del incesto en base a las consecuencias físicas de la procreación por parte de parientes cercanos puesto que si así fuera existiría regularidad en las distintas sociedades sobre el grado de parentesco en el que quedaría prohibida la relación sexual, la explicación es por el contrario, de carácter social. La restricción de la que hablamos “a menudo no depende estrictamente del grado de parentesco de sangre, como el matrimonio de primos paralelos está prohibido, el de primos cruzados está recomendado. Así mismo, el matrimonio está prohibido entre cierta categoría de personas que no son parientes biológicos” (Lienhardt 1966:182).

Para Malinowski (1969), la familia era el núcleo social fundamental en el cual se transfieren normas de conducta y tradición cultural, según el autor, esta transmisión sólo puede producirse en la medida en la que se establecen relaciones de autoridad y respeto y esto es incompatible con una sexualidad libre en el núcleo familiar. La prohibición universal del incesto marca, según Malinowski, la transición de la naturaleza a la cultura.

Desde la corriente teórica estructuralista, Lévi Strauss (1991), se refiere al matrimonio y no exclusivamente a las relaciones sexuales. Según este autor, para quien toda estructura social era un conjunto de sistemas de símbolos o sistemas comunicativos, la prohibición del incesto es el medio por el cual los grupos sociales establecen una alianza entre varones basada en el intercambio de mujeres[6], de manera que mediante la exogamia, esto es, la estructura del grupo organizado para que sus miembros tengan que casarse fuera de su grupo, tal forma de relación asegura el establecimiento de un intercambio recíproco de mujeres entre los varones de distintos grupos, que tiene como resultado el cese de posibles hostilidades entre linajes. De esta forma se establecen vínculos recíprocos por el parentesco en distintas direcciones que evitarían un estado de guerra permanente entre los grupos humanos. Esto que funciona de facto y puede observarse en determinadas comunidades, ha sido interpretado por la antropología como un elemento central de jerarquización y relación de los grupos humanos en general.

La prohibición del incesto se consideró como hecho fundante de las relaciones sociales, divide, señala y define un lugar social. Establece el lugar de la mujer como objeto de intercambio y la del varón en relación a las generaciones anteriores y siguientes, las que encarnan la autoridad, y la subordinación sin la que la primera no sería posible, “el hecho de que el hombre no pueda reproducirse por sí mismo permite comprender los mecanismos del desposeimiento. Si las mujeres son ese raro recurso que hay que utilizar en el mejor de los casos para tener hijos, se necesita que los hombres se apropien de ellas y a la vez las limiten a esa función (Héritier, 2007:120). Lo anterior añade al pensamiento dicotómico a partir de las diferencias sexuales un punto fundamental, la construcción de una jerarquía social, desde el momento que una parte de la población –los varones – intercambian a otra parte de la población –las mujeres – pero no lo contrario, que nos hace pensar en éste que se ha significado como momento de transición de la naturaleza a la cultura, como constitutivo del patriarcado. Es necesaria la cosificación de las mujeres para poder pensar en intercambiarlas. El anterior señalamiento de la antropología supone su punto de vista desde el cual el grupo social en su origen es androcéntrico puesto que nace a la vez que la negación de la mujer como sujeto, reducida a objeto de transacciones entre los varones. A partir de lo anterior, el origen de la organización social descansa en su sometimiento. El discurso antropológico naturalizó por mucho tiempo el androcentrismo.

Para Ferreira y Hamlin (2010) en la Edad Media europea, cuando la circulación de cuerpos se comercializa como parte de la expansión del capitalismo – la trata de esclavos negros es una muestra de ello – nace el camuflaje a través del discurso científico del racismo esencialista, las “clasificaciones taxonómicas representan un primer paso legitimador del aumento de la circulación de cuerpos y objetos transformados en mercancía” (Ferreira y Hamlin, 2010:812).

En el sistema patriarcal el poder está encarnado por los varones, lo que llega hasta el día de hoy “la ideología patriarcal considera que el padre es el hombre pleno, el adulto que trabaja, que organiza la sociedad y dirige el Estado. Su calidad de padre se suma entonces a los atributos masculinos patriarcales y le otorga el poder de quien trasciende mediante los hijos, en quienes se perpetúa y sobre quienes ejerce, en nombre del poder, la dirección y el dominio en la cotidianidad” (Lagarde, 2005:375). Lo anterior se expresa también a través de los nombres, en España el uso de dos apellidos, uno del padre y otro de la madre se instituyen con la Ley del Registro Civil de 1830 a 1840, precedidos de un nombre, a finales del siglo XX se incluirá en la ley la posibilidad de cambiar el orden del apellido adoptando el apellido materno en primer lugar, en el caso del primer hijo o hija de una pareja. En México existen dos apellidos desde 1870, antes sólo se tenía el primero, esto es, el paterno. Las Leyes de Reforma introducirían el apellido materno. La maternidad era el medio por el que el padre trascendía[7].

El desprecio por el habla de las mujeres se ha legitimado durante siglos a partir de su falta de educación formal que tenía como consecuencia que las variantes del idioma manejadas por ellas fueran las propias del lenguaje hablado, mientras los giros y recursos cultos, propios del lenguaje escrito, era manejado mayoritariamente por varones. La asociación entre habla de las mujeres y habla desprestigiada en contraste con el habla de los varones como habla de la cultura, cambia pero no desaparece con el acceso de las mujeres a la educación en el siglo XX (Romaine, 1996; Coates, 2009).

Sólo cuando las mujeres se empeñaron en autonombrarse empiezan a tener presencia en la historia. Desde la tradición católica y como ha sido repetidamente subrayado, en el Génesis es Adán, el primer hombre hijo de Dios padre, quien da nombre a las cosas; Eva, es una prolongación de su propio cuerpo, la costilla de Adán. La palabra del hijo, en el nombre de Dios padre, nombra. La mujer en México como en otras latitudes, “chismea”, “chachalaquea”, “cotorrea”, “comadrea”, o lleva “chismes de lavadero”, y en función de ello es “chismosa”, “charlatana”, “hablantina”, “cotorra”, “rollera”, “chimolera”, “argüendera”, “metiche”, esto es, produce ruido intrascendente (Romaine, 1996; Coates, 2009:57), cuando no inoportuno. Así la palabra lo es o no, en función de quien la dice.

Poseedor de los canales y los medios para comunicarse, de los cuerpos y de las palabras, tal posesión de los varones pasa por el despojo de las mujeres, de quien lo mejor que se puede decir es que no hay nada que decir de ellas (Heritier, 2007) y a quienes se le sigue enseñando que hablar demasiado es en ellas un defecto, y que el ideal para la mujer es el silencio (Coates, 2009:58), el conocido refrán “calladita te ves más bonita” ejemplifica claramente lo anterior. Pelear el turno para intervenir en la conversación, en una reunión en donde los varones son la autoridad en el área laboral e incluso a veces en el espacio privado, entre amigos y familiares, pasa necesariamente, por el manejo del registro “masculino” de la lengua o por la exhibición de signos de distinción que otorguen un peso específico a una mujer, y recuerda a cualquier mujer finalmente, que aún no tiene un derecho adquirido a la palabra.

En el nombre del padre…

El colonialismo como todo momento histórico significado por una relación profundamente disimétrica de poder, imprime marcas culturales mediante el acto de nombrar. La historia colonial en Latinoamérica deja huellas a través entre otras cosas, de los nombres del santoral católico, impuesto con la conquista española, con toda su carga ideológica.

Colón en sus primeros contactos con las costas americanas, dio nombre a los territorios que reco- rría como quien metafóricamente crea un nuevo mundo, en un acto por el que se colocaba en el lugar de la divinidad (Todorov, 1987:35). Los colonizadores ocuparon una estructura de poder y nombraron a los grupos humanos autóctonos y a aquellos que fueron resultado del mestizaje, estableciendo así con- cretamente el lugar de cada quien en la jerarquía social. Español, in- dio, cambujo, negro, mestizo, mulato, ladino, zambo, saltapatrás…. Marginalizar a las poblaciones originarias fue parte significativa de la construcción de una sociedad en la que los españoles peninsulares en principio, se situaron sustituyendo la cabeza de una estructura social piramidal de dominio establecido, reactualizada tras la independencia por la élite criolla.

La élite en el lugar fuertemente jerarqui zado del poder anterior gobernante, se basaría posteriormente, a finales del siglo XIX y principios del XX, en consi- deraciones de raza y género, a través de la escuela de antropología criminal de Lombroso y de su “tipología de la anormalidad” y la escuela liberal de derecho, para consolidar un cientifismo que sirvió para criminalizar a la población y legitimar el orden mediante el control y la represión. La criminalidad se considera deter- minada por la naturaleza fisiológica, para establecer sus causas, médicos y juristas elaboran clasificaciones, taxonomías y perfiles criminales patológicos (Núñez, 2008). En este orden de cosas, la mujer es considerada incontrolada sexual- mente o “mujer lasciva” (López, 2008:152)

Pinturas de castas (S. XVI-XIX) Museo Soumaya. México. Fotografías de Carlos Zúñiga

Las representaciones colectivas arraigadas en la historia de México, contraponen a la Virgen de Guadalupe como polo positivo de representación de la mujer- madre mexicana y a la imagen estereotipada de la traidora, la hija de caciques que regalada al conquistador se convierte en traductora y compañera del mismo, la Malinche. Entre las escritoras y académicas mexicanas que se atreven a cuestionar el lugar común anterior enraizado en las lógicas hegemónicas, están Rosario Castellanos, Sabina Berman, Carmen Boullosa, Margo Glantz[8], Cherrie Moragas y las mujeres del EZLN – que resemantizan y encarnan, desde las fronteras de la marginalidad, a la Malinche como modelo alternativo (Belausteguigoitia, 2007).

Eufemismos y neocolonialismo: Un mundo feliz

El comienzo del neocolonialismo tiene lugar en México con la política de “reconciliación” con EU – tras el gobierno de Lázaro Cárdenas – en la década de los 40 del siglo pasado. La presidencia de Ávila Camacho, abriría las puertas a una penetración cultural estadounidense creciente desde entonces, reflejada en la equiparación del idioma inglés con la cultura en los estratos sociales más elevados en primer lugar, que se populariza por completo especialmente a través del medio televisivo a partir de finales de los años 70, durante el sexenio de López Portillo, ya en la agonía del “milagro mexicano”. Sagrario, Inmaculada Concepción, Caridad, Dolores o Consuelo, por mencionar sólo algunos nombres de mujer, que traducen y refuerzan toda una construcción del estereotipo femenino, acorde con el sufrimiento y el sacrificio, son sustituidas por Elizabeth, Sandy, Nancy, Nayhelli, Janet, Jessica, etc.[9]

Los eufemismos, o nombres apropiados, ganan terreno cada vez de forma más decidida en el juego de poder siempre desigual, como medio para camuflar aquello que no debe ser nombrado, como un ejercicio del mismo que dejaría a la vista la imposición de la fuerza más descarnada o simplemente como reconocimiento de una existencia que se niega. Ésta es disimulada sistemáticamente por el lenguaje que tiene el efecto de un decir parcial, vaciado de contenido. Así, las actuales reducciones de plantilla o despidos masivos de trabajadores, junto con los contratos basura y la generalización del empleo precarizado que significa la abolición de condiciones mínimas de trabajo y prestaciones sociales, son mencionadas como “flexibilidad laboral”, se hace alusión a los constantes pero innombrables despidos como “dar las gracias”, la desprotección total de la producción interna de los países con la inundación de los mercados de determinados productos de otros países – que obviamente en un doble discurso pregonan libertad cuando se trata de los demás mientras paralelamente siguen protegiendo sus propias producciones internas – se maneja como “apertura comercial”, el despojo de los recursos nacionales vendidos a empresas privadas y a los capitales trasnacionales junto con la eliminación de su anterior manejo por parte del Estado, como “economía hacia fuera”, “libertad de mercado” y “adelgazamiento del Estado”.

Durante décadas el paquete entero de las medidas económicas del neoliberalismo, se ha venido publicitando ante los propios gobiernos y ante las poblaciones mundiales como “globalización” o “acceso a la modernidad”. Medidas que sin duda tienen consecuencias graves para todos y especialmente para todas. El caso del aumento en la carga de las tareas de cuidado no reconocidas ni retribuidas, que se atribuyen automáticamente a las mujeres ante la reducción de servicios de salud gratuitos estatales, a causa de su privatización, son solo un ejemplo de lo anterior. En el colmo de una fiebre por el eufemismo se considera aquello a lo que no nos sentimos capaces de enfrentarnos como “debilidades” que se mencionan preferentemente como “áreas de oportunidad”…

No coloca en el mismo lugar en una relación utilizar un nombre para dirigirse a otra persona que llamarla por un diminutivo o por su apellido, utilizando un tratamiento formal, su propio nombre variado y resignificado o un apodo que incluso en ocasiones se usa para ironizar sobre alguien o – en casos – para revertir una jerarquía o la rigidez de una relación que se percibe demasiado formal o que implica autoridad[10], o por el contrario una forma familiar considerada signo de confianza. Llamar y ser llamado por el apellido o por determinado tratamiento suele utilizarse como fórmula que indica distancia social, y connota sumisión ante una figura de poder como suele ocurrir cuando se antepone “señor” a la denominación de un cargo público ya de por sí utilizado para dignificar[11] y señalar posiciones jerárquicas. Es común en la actualidad escuchar en México apelaciones al “señor presidente”, al “señor gobernador” o al “señor rector”, como si las menciones honoríficas sucesivas fueran el único medio capaz de borrar – reiterando las reverencias – la sospecha de la que cada persona es objeto sistemáticamente, o para compensar la indignidad de los actos con una sobredignificación de la palabras, consecuentemente con el aplastante crecimiento del autoritarismo en todos los ámbitos, paralelo a la aplicación de la política del miedo.

Curiosamente y en contraste con lo anterior, las mujeres son sistemáticamente mencionadas con diminutivos – ya sean “señoritas”, “señitos”, “damitas”, “mujercitas”, “güeritas”, “mamacitas”, “mamitas”, “reinitas”, “flaquitas”, “chavitas” o “morritas” – suelen ocupar espacios pequeños, mientras los varones ocupan espacios – incluso corporalmente – mayores, como se puede observar fácilmente en los transportes públicos.

Con respecto al trabajo de las mujeres, Lagarde (2005) menciona lo engañoso del término “ama de casa” con el que se denomina el dominio de las mujeres sobre el ámbito privado cuando en realidad el trabajo doméstico se realiza en condiciones serviles. Por este motivo su utilización implica la distorsión del análisis que lo aluda, por lo que la autora propone su sustitución por el término “madresposas”, que “implica por definición el trabajo doméstico que está en la base de la maternidad y la conyugalidad”.

El uso de apodos y nombres peyorativos –como también en ocasiones de diminutivos como contraparte –, sirve para marcar o estigmatizar, ejemplo de ello es la frecuente utilización de diminutivos en las instituciones totales[12] por parte de los funcionarios para denominar a enfermos mentales o a personas en general recluidas en ellas (Goffman 1970b:30). Se despoja a la persona, junto con su nombre, de su vida anterior, roles e historia personal, para introducirla en otro medio, desconectado de la sociedad, en donde adquiere una nueva condición contradictoria con su yo previo y homogénea con el resto de los internados. Otro ejemplo al respecto, son los nombres genéricos utilizados en San Cristóbal de las Casas como “indios”, en Mérida “nacos y huiros” y en Oaxaca “yopes” para mencionar a la población indígena señalándola con un claro desprecio, a lo que se añade “la infantilización y el paternalismo evidenciado en el uso de los diminutivos (que) atribuyen una naturaleza distinta a los indígenas para justificar ciertas relaciones de explotación; éstos suelen ser tipificados como mayitas, chamulitas, pobrecitos...” (Castellanos, 2003:106), expresiones como “indio pata rajada” o “indio nejayote[13]” o “indiada” como despectivamente se llama a un grupo de indígenas, populares en México, abundan en la misma dirección, así como el nombre propio femenino María, utilizado como genérico para designar a las mujeres indígenas.

Es tal el rechazo asimilado a los términos “indio”, “negro” o “viejo” – todos ellos adjetivos sustantivados – que tenemos que inventar otras formas de nombrar lo mismo; en Brasil, a pesar del discurso de la supuesta “armonía racial” de la élite, “el racismo está tan asimilado que muchos negros se niegan a llamarse negros. Por eso hay literalmente decenas de términos para describir a alguien de piel oscura: mulato, feijaozinho, criollo, pardo, café con leche, marrón, bombón” (Benjamín 1998:134), en el mismo sentido expresiones como “de color” – ¿de qué color? – suelen servir para designar eufemísticamente lo que es objeto de rechazo.

Contradictoriamente con lo anterior en la actualidad las comunidades indígenas en México reivindican ser reconocidas como “pueblos indios”, lo que resemantiza el término por parte de aquellos a quienes es atribuido peyorativamente, como signo de dignidad; supone una toma de conciencia y la participación de las comunidades en la lucha por el reconocimiento social y por un lugar en el país, por más que les siga siendo negado.

Apuntan algunos autores la utilización por la oligarquía argentina en tiempos del peronismo del término “cabecitas negras” para designar a los inmigrantes bolivianos, peruanos y uruguayos, en cuyo caso, el uso del diminutivo designa a un objeto de discurso al que se disminuye en sus capacidades intelectuales, desde la distancia de la superioridad blanca (Belvedere, 2007: 61), ahora en México empieza a escucharse “cabecitas blancas” para referirse a las personas mayores.

Señala Ortiz la relación entre la globalización como época del consumo y el márquetin y la pérdida de sentido de la muerte, expresada en el uso de los superlativos, nombres excesivos, agrandados, como si no bastara el hecho de nombrar y hubiera que amplificar para significar con lo exorbitante o la caricatura, lo “ultra”, lo “hiper”, lo “super” y lo “mega”, reflejan este énfasis ante lo que parecería una depreciación de la palabra que necesita ser recalcada. La hiperactividad, el ritmo desenfrenado de la sociedad consumista ha sido señalada como el intento desesperado de negación de la muerte. El vacío de contenido de las palabras huecas, infladas por los discursos publicitarios añade en el plano discursivo lo que el hacer por el hacer rápido, parece haber supuesto para el tiempo. La sociedad norteamericana, el corazón del sistema socioeconómico mundial, es el grupo social en el que los nombres son sistemáticamente sustituidos por siglas – J.J., J.M., etc. – la sociedad ejemplo del mercantilismo y el consumo niega la existencia humana fragmentando el tiempo a través de la multiplicación de las tareas hasta los límites de su desaparición en una frenética carrera hacia la inexistencia y dejando sólo las marcas del comienzo de los nombres, cambio de palabras por letras, el silencio, la mínima expresión.

Los 50.000 nombres de la impunidad o el poder performativo de la palabra

Cynthia Liliana González Rivero, Rubí Marisol Freyre, Marisela Escobedo, Paloma Angélica Escobar Ledesma, Mayra Juliana Reyes Solís, Silvia Irene Moreno Rosales, Olga Alicia Carrillo, Rosario García Leal, Lidia Alejandra García Andrade, Verónica Martínez, Laura Berenice Ramos Monàrrez, Claudia Ivette González y Esmeralda Herrera Monreal, son los nombres de algunas de las niñas y mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde 1983 hasta la fecha. Entre 1993 y 2010 se registraron 887 mujeres asesinadas, a las que se suman otras 187 solo en el primer semestre de 2011 en el estado, según investigaciones del Colegio de la Frontera Norte. El incremento de los feminicidios, según los mismos investigadores, de 2006 en donde se llevaron a cabo 19 a 2008 en donde se produjeron 111, fue de 586%. La negligencia y fabricación de culpables en relación con las investigaciones oficiales ha sido denunciada por Amnistía Internacional (Villamil, 2011)

Paralelamente al reconocimiento oficial del feminicidio, que acaba de ser tipificado como delito en México, la represión y la violencia, ganan terrero. Su generalización en los últimos cuatro años y medio ha funcionado como estrategia disuasoria por parte de un régimen que se mantiene gracias a la presencia del ejército en las calles, y que pretende encubrirse con la aprobación de una “Ley de Seguridad” – no se aclara de quien – en debate en la Cámara de Diputados en estos días, algunas declaraciones de personajes políticos alertan sobre como su aprobación – pedida insistentemente por el gobierno – significaría la militarización absoluta de la vida en México, en línea con la tendencia actual.

El Observatorio Ciudadano del Feminicidio, México, destacaba las violaciones a mujeres en Coahuila en junio de 2007, el abuso sexual en Michoacán de un grupo de jóvenes por parte de militares, recordaba así mismo la violación en grupo y el asesinato también por militares de la Señora Ernestina Ascencio Rosario y los recurrentes asesinatos en el Estado de México y en todo el país.

La gestión del actual gobierno, es conocida ya como la de los 50.000 muertos. Cuando tanto se habla de la democracia y equidad de género en México, lo que se democratiza es el asesinato que ya no es exclusivamente ejercido contra las mujeres, y la impunidad de quienes lo cometen, ahora si, equitativamente. En los últimos meses miles de personas, en un movimiento de protesta ante la generalización del terrorismo de estado, han gritado los nombre de sus miles de desaparecidos, familiares y amigos, procedentes de todo el país. Por primera vez entre llantos y narraciones dramáticas, se gritaron en el Zócalo de la capital uno tras otro durante horas, los nombres de quienes desaparecieron, ante millones de personas. Poner nombre a quienes fueron asesinados es una respuesta a la política del silencio, la represión y el terror. En los medios de comunicación la palabra secuestro ha sido sistemáticamente sustituidas por “levantar”, miles de personas fueron “levantadas”, nunca se sabe por quien, o bien fueron invariablemente “víctimas del crimen organizado”.

Se repiten los llamados “operativos”, nombre con el que se conoce los despliegues policiales nocturnos para entrar a la fuerza en casa de las personas y sorprenderlas durmiendo para violentarlas. El poeta Efraím Bartolomé, en la madrugada del jueves, 11 de agosto de 2011 redactaba un escrito que lleva por nombre ¿De verdad estamos solos?, hacía unas horas veinte hombres armados, vestidos de negro, con pasamontañas, y con las letras blancas PFP en las mangas de su ropa, bajaban de una camioneta blanca frente a su casa, en la Colonia Padierna, en el sur de México, D.F. Entraron derribando puertas a la vivienda del matrimonio, intimidándolos a ellos, una pareja de aproximadamente 60 años y después sabrían que igualmente a sus vecinos, los padres de una investigadora, Patricia Magaña, que viven enfrente, quienes rondan los 80 años; los individuos de negro los encañonaron y les pedía a gritos las armas, las personas agredidas solo podían responder que ellos no tenían armas; los hicieron tirarse al suelo y destrozaron todo a su paso, después de una hora de tortura psicológica, se marcharon tal como habían llegado llevándose una cámara fotográfica y una memoria USV, la pareja había conseguido avisar a la policía, la patrulla varias veces prometida nunca apareció en su domicilio. Hablando después con otros vecinos, el poeta Efraín Bartolomé, supo que muchos de ellos se asomaron a las ventanas asustados por los ruidos y que algunos hombres vestidos de negro y armados les hacían señales para que no se asomaran y se quedaran dentro de sus casas, habían bloqueado la calle con la camioneta y un auto negro para que no circularan coches.

A los pocos días, el sábado 14 de agosto el Sr. José Luis Martínez Sánchez y su familia llegaban al domicilio del poeta Efraín Bartolomé; a ellos en igual situación nadie los había escuchado. E. Bartolomé puso a José Luis Martínez en contacto con una emisora de radio y éste pudo así denunciar públicamente como su familia y él, en la madrugada del sábado habían vivido una situación idéntica. En su caso los policías judiciales tras golpearlo se habían llevado su credencial de elector y su licencia de manejar, junto con una computadora.

El diario La Jornada, del sábado 13 de agosto de 2011 publicaba la noticia de la investigación por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal sobre los anteriores hechos y alertaba sobre como “persisten en el país los cateos ilegales” según el titular de otra de las noticias, realizados sin la orden correspondiente, por parte de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, práctica que se repite en los últimos meses en un número que la Comisión Nacional de Derechos Humanos califica tanto de “común” como de “alarmante”. Todo ello suponen una violación a los artículos 14 y 16 de la Constitución. La CNDH ha registrado, según el diario la Jornada, “3.786 quejas por violaciones a las garantías individuales cometidas durante cateos” de 2006 a lo que va de 2011.

Esta es solo una muestra del uso cotidiano de los eufemismos, y del significado de la palabra más mencionada en la actualidad en México: seguridad. Coherentemente con todo lo anterior, no es extraño que en el último año, las personas al saludarse, se pregunten entre sí – desde luego se trata de una pregunta retórica ante la que solamente cabe una respuesta afirmativa – ¿todo bien…?

Nombres de mujer

En su ya clásico diccionario ideológico, J. Casares (1963) proponía algunos términos, muchos de ellos sorprendentes si consideramos que los presentaba como sinónimos del término anciano, a saber, vejezuelo, vejarrón, vejote, veterano, hombre de edad, hombre de días, viejo verde, cotorrón, vejestorio, Matusalén, carcamal, terrón de tierra, provecto, reviejo, avejentado, vetusto, avanzado de edad, longevo, senil, senescente, clueco, acabado, chocho, cano, entrado en años, avellanado, acartonado; en cuanto a los sinónimos de la palabra anciana, en el mismo texto encontramos señora mayor, abuela, mamancona, calchona y bruja… lista considerablemente más corta, así como claramente ofensiva en la práctica totalidad de las palabras que la componen. Además de esta enumeración de términos de los cuales sin duda algunos ya cayeron en desuso, podemos pensar en los que se utilizan y escuchan comúnmente en México: viejo, anciano, abuelo, persona mayor, ruco, betabel, pasita, persona de la tercera edad, adulto mayor… como genérico también existe la palabra viejada que es el “conjunto de personas viejas” (AML, 2010: 621) o bien se emplea coloquialmente el “momio” o la “momia” como persona vieja y “la momiza” que el diccionario de mexicanismos define como el “grupo de personas viejas” (AML, 2010: 378); suele escucharse la expresión “ser del año del caldo”, esto es, tener muchos años (AML, 2010:226). Igualmente populares son expresiones como “ese arroz ya se coció” o decir de alguien que “ya no se cuece al primer hervor” para referirse a su edad avanzada, o la observación sobre como las mujeres mayores se ven “pachichis”, esto es, arrugadas (AML, 2010: 419).

La existencia de cada una de estas palabras y expresiones, con sus más atinadas o desafortunadas acepciones, traduce la generalización tan necesaria para hablar de algo como injusta, el rechazo social y la inquietud que la vejez genera a la sociedad. En el caso específico de las mujeres, en México estas son necesariamente viejas, y las auténticas viejas son exclusivamente abuelas, independientemente de si tienen o no nietos, o mamás. Según el diccionario de mexicanismos, vieja es sinónimo de mujer, incluso si ésta es joven, los ejemplos que da el texto sobre los usos de este término son expresivos “Esa vieja da muchas lata” y referido a alguien que se dirige a su esposa “vieja: ¿me planchas esta camisa?”; además es de mucho uso el término “viejerío” por el que el mismo texto aclara que se refiere a un “conjunto de mujeres” (AML, 2010: 621).

Así como la maternidad, una supuesta vejez universal es atribuida en México a toda mujer desde su nacimiento sin que esta denominación tenga que ser coherente con una edad avanzada. La generalización del término “vieja”, preferentemente cuando un hombre se refiere a una mujer ante otro u otros hombres como sinónimo de mujer, “las viejas” para generalizar sobre las mujeres, “mi vieja” como posesión para referirse a la pareja en concreto de quien habla. La utilización del término vieja en México adquiere connotaciones propias. Como sinónimo de mujer, el término vieja se emplea para niñas, adolescentes, especialmente para la pareja e igualmente para cualquier mujer. Las mujeres de esta forma, son denominadas automáticamente por los varones con los que existe cierta cercanía, como “viejas” o de forma general por quien no hace alusión a ninguna en particular. Las expresiones despectivas “chillas como vieja”, o “cosas de viejas”, impregnan la cotidianidad de las y los mexicanos.

La vejez y la maternidad son atribuidas gratuitamente a toda mujer, pero además como sinónimos de mujer, se confirman estos significados por ejemplo entre las mujeres zapotecas de Juchitán en el Itsmo de Tehuantepec, quienes han mantenido en las celebraciones tradicionales religiosas católicas los nombres zapotecos prehispánicos para mencionar a aquellas que participan de la organización de la Fiesta de la Vela y que son denominadas de dos formas “guzana” que significa “la que ha dado a luz” y “guzana gola” que se traduce como “madre grande” o como “anciana” al contrario de los varones participantes, quienes se autodenominan a partir de los nombres de cargos institucionales de uso en todo el país (Miano 2002:124). Si, siguiendo a Miano, “nombrar y autonombrarse tiene que ver con una identidad –personal o de grupo- que, por características intrínsecas, es cambiante e instrumental: varía, se modifica y multiplica según el interlocutor, el momento, el contexto y el juego de las imágenes identitarias que se establece entre los individuos y los grupos” esta sustitución de la mujer por su condición de madre y de vieja en cualquier situación y momento de su vida, es necesariamente significativa de la naturalización de los roles sociales relacionados con la maternidad y la extensión de los mismos en la vejez, como únicos lugares socialmente reconocidos de las mismas.

Si bien en otras latitudes el término no tiene la extensión que desarrolla en México como genérico, expresiones como “cuentos de viejas” hacen alusión a las historias en las que nadie cree por obsoletas o a los cuentos de terror y las leyendas, propias de quienes “como personas ignorantes”, están dispuestas a creer toda clase de historias sin base en la realidad. El término vieja, no solamente en la cultura mexicana, implica cierto dejo de “superstición” que ha dado pie a múltiples narraciones basadas en la creencia de la mujer como personificación del mal que persiste a la hegemonía del pensamiento científico y como la bruja. El término brujer, es un coloquialismo sinónimo en México de mujer (ALM, 2010: 62).

Para Hipócrates el útero de la mujer era absolutamente central en su constitución fisiológica, determinando incluso su cerebro. En muchas sociedades se ha concebido la idea de la frialdad de la mujer –por la pérdida de la sangre durante la menstruación- en oposición a la naturaleza caliente del hombre que permite la transformación de su sangre en semen, creencia que articula la jerarquización y que instituye la superioridad de lo masculino sobre lo femenino (Héritier, 2007; Ferreira y Hamlin, 2010), según lo anterior “las mujeres no son cálidas salvo en los periodos extremos de su vida, donde su calor se aproxima al de los hombres: la infancia y adolescencia previa a la pubertad, en la menopausia, pero también en el embarazo” (Héritier, 2007:47). La pérdida, de su “frialdad natural” la hace especialmente peligrosa para los varones como documenta la autora, en diferentes contextos culturales como es el caso de Burkina Faso, en donde las viudas que no tienen familia masculina que las proteja son exiliadas de sus pueblos y de sus casas, o en la India en donde corren hasta hoy la misma suerte.

La fealdad de la mujer vieja es señalada reiteradamente en la literatura clásica y posteriormente por los autores del cristianismo, siendo motivo frecuente en la Edad Media y la época barroca, como expresión de la maldad y la seducción, o como “símbolo de decadencia física y moral” (Eco, 2007:159). Constituyen las primeras representaciones de la fealdad del mundo católico, las descripciones del fin del mundo asociadas a lo diabólico del Apocalipsis de Juan evangelista, las cuales fueron escritas a finales del siglo I de nuestra era. Estas por otra parte, eran la proyección del desastre y las matanzas, que vivieron las poblaciones de la época a consecuencia de la caída del Imperio Romano. Los llamados portentos, eran sucesos para los que no había explicación y que se consideraban signos o premoniciones de desgracias futuras, en consonancia con el ambiente caótico de la época, entre ellos extraños fenómenos atmosféricos o nacimientos anómalos tanto de personas como de animales, que terminaron alimentando una estética de los monstruoso en España, las Islas Británicas y Francia (Eco, 2007:114).

La época clásica y la Edad Media europea, producen imágenes y descripciones en historias naturales y tratados, de todo tipo de monstruos y seres deformes, criaturas fantásticas que habitaban las catedrales. La fascinación por las tierras desconocidas y las noticias de viajeros sobre la fauna de otros lugares, darían lugar a las clasificaciones de extrañas criaturas.

Formaba parte de la cultura popular las curaciones a partir del conocimiento de hierbas realizadas por curanderas y curanderos, práctica que fue etiquetada como brujería y atribuida particularmente a las mujeres. Las prácticas satánicas, además de con las brujas, estuvieron siempre relacionadas con rituales vinculados con el diablo, como las misas negras. Se ha destacado desde la antropología la centralidad de las mujeres en los procesos de autoatención[14] en el grupo familiar como parte de su papel de esposa/madre “en dicho papel será la encargada de diagnosticar el padecimiento, de manejar, por lo tanto, indicadores diagnósticos y de establecer una evaluación de la gravedad o levedad del mismo…” (Menéndez, 2005:14). Todo lo anterior, formaba parte de la selección de la época de saberes expertos y la eliminación de otros que hubieran podido resultar peligrosos, en la lucha por el poder.

La relación de la mujer mayor con la joven como perniciosa, cristalizó en el siglo XV en el personaje de la trotaconventos o alcahueta en la literatura medieval ejemplificado en la La Celestina, de Fernando de Rojas, y perdura hasta la actualidad, como recuerda la desalmada abuela de la cándida Eréndira, en la narrativa latinoamericana contemporánea de Gabriel García Márquez.

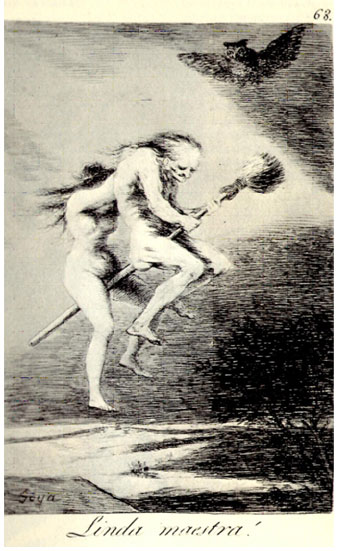

Francisco de Goya y Lucientes, recurrente y mordazmente señalaba a las viejas alcahuetas, siendo uno de sus motivos favoritos el ofrecimiento y la iniciación a la prostitución de mujeres jóvenes, tanto en las pinturas negras como en diversos grabados de la serie Los Caprichos. El manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid que acompaña el grabado titulado Linda maestra, en el que una mujer vieja y una joven vuelan en una escoba, “subraya crudamente el carácter fálico de la escoba” e incluye literalmente el comentario acerca de cómo “las viejas dan lecciones de volar por el mundo” (Fundación Juan March, 1994:98).

La persecución, condena y ejecución de cientos de mujeres calificadas de brujas, transcurrió desde el siglo XVI al XVIII tanto en el mundo católico como en el protestante (Eco, 2007). En la actualidad no sorprende la atribución a cualquier mujer de que es una bruja cuando consigue cosas que parecen difíciles de lograr, en el caso de las mujeres solteras adultas, o de cualquiera que no observe las normas socialmente establecidas. Michelet, quien estudió la figura de la bruja en la Edad Media en Europa, explicaba la creencia popular en las brujas a partir de la desesperación y la opresión que vivía la población y su necesidad de subvertir el orden establecido.

Grabado de Goya. Los Caprichos. S. XVIII.

Catálogo de la Fundación Juan March.

La antropología funcionalista estudió la brujería en las comunidades africanas agrarias como explicaciones de infortunio, mientras que atribuía la oleada de acusaciones de brujería en Europa a un cambio de valores que primaban el sentido de lo colectivo hacia el individualismo (Luhrman, 2000). Balandier presenta en sus estudios sobre sociedades africanas, la situación de las mujeres como antagonistas, no como complementarias a los varones y en un papel ambivalente, “se sitúa en relación de oposición y hasta de inversión, tal como se manifiesta en la idolología lugbara. Frecuentemente se la asocia a la contrasociedad, a las actividades de la magia agresiva y la brujería, las fuerzas del cambio que corroe el orden social y la cultura establecida” (Balandier, 1975)

La vieja estigmatizada por no concebir, por sus práctica sexuales supuestamente excesivas[15], por su asociación con la naturaleza al habitar los bosques y conocer las propiedades de las plantas, es una figura de relevancia histórica que expresa en diferentes contextos culturales e históricos, la satanización de las mujeres tras la menopausia, lo que supone la trascendencia del modelo femenino socialmente aceptado vinculado con la maternidad, o bien de la que tiene conocimientos no considerados dentro del cuerpo de los aceptados socialmente, como las parteras, hierberas, curanderas y otras; en este sentido, lejos de la ruptura entre la hegemonía de las creencias religiosas y la del discurso científico positivista “existe una línea continua que va desde la crítica religiosa a la reducción patológica” (Foucault, 1996:32).

La construcción histórica del cuerpo femenino como encarnación de la virtud católica o por el contrario como la del mal y del pecado, ha sido ampliamente documentada por diferentes autores (Tuñón, 1989; Ferreira y Hamlin, 2010). Resultado del pensamiento registrado en diversas culturas y épocas en términos de dualidad que parte de la observación de la biología en la oposición masculino/femenino, la historia demuestra como la inicial dualidad constituye la base de la justificación ideológica de la diferencia jerárquica. Julia Tuñón (1989), ejemplifica la anterior idea aterrizándola en los arquetipos mexicanos de la Malinche, satanizada como traidora sexualizada al servicio de los conquistadores españoles y Guadalupe, figura divinizada asexual de la maternidad de los mexicanos y símbolo del nacimiento de la nación. Siguiendo a Héritier (2007), en diferentes culturas, a lo largo de la historia, lo masculino se ha considerado superior por naturaleza a lo femenino.

En el México del siglo XVIII, José Ignacio Bartolache en su periódico Mercurio Volante, se refería a las parteras como “viejas ignorantes y supersticiosas” (Staples, 2008:192).

La belleza se considera condición necesaria para la mujer y su pérdida era sinónimo de vejez a edades tan tempranas como los treinta años. Por otro lado una mujer mayor que cuidara su aspecto era por esto reprobada socialmente y ridiculizada, la “vieja coqueta” fue una figura inmortalizada en la literatura mexicana por Nicolás Pizarro (Montero, 2008) y se significó recurrentemente como una representación clásica de la vanidad.

Los discursos médico, legal y criminalista, así como las prácticas policiales, se apropian de los cuerpos durante el siglo XIX y en particular de los de las mujeres construyendo una “fisiología liminalmente patológica” (Oliva, 2008:180), subrayando su supuesta debilidad y exposición a múltiples problemáticas relacionadas con el útero y consecuentemente con las menstruaciones, embarazos y partos (López, 2008); la patologización de las prácticas sexuales femeninas independientes de la procreación, es central en el discurso médico de la época (List, 265). Las tipologías de la anormalidad señalaban a las mujeres mestizas como anormales y la sexualidad de las mujeres, calificada como transgresora, se interpreta como síntoma de la cercanía de las mismas con la naturaleza (Núñez, 2008). La biología ocupa un lugar central para la ciencia de la época, en el hecho de ser mujer. La castidad era el tratamiento recomendado por los médicos higienistas europeos contra la “congestión de los órganos sexuales de las mujeres menopáusicas que todavía son activas sexualmente” (Héritier, 2007).

La histeria como señaló Foucault y retoma Oliva (2008) fue un padecimiento típico del s. XIX, constituyendo un rasgo de identidad corporal de las mujeres, como respuesta del organismo al modelo hegemónico burgués de femineidad, que encarnaban la sumisión y exigía de la mujer que fuera la cuidadora de la moralidad de la época, siendo común la castración de mujeres pero no de varones para restablecer su salud.

En cuanto a las mujeres que asistían los partos, las cualidades de la misma, fueron descritas por el autor mexicano del XIX, Juan de Dios Arias “como una mujer madura de 40 años de edad en adelante, viuda o sin hijos propios y de escasos recursos” (Staples, 2008:198). La viudez es la condición en la que las mujeres nuevamente se encuentran fuera del control masculino y del modelo femenino aceptado, la viuda alegre es otro personaje clásico de la cultura popular con una historia propia, también vinculada a la seducción condenada por la sociedad.

Las mujeres mayores personifican la doble confirmación de la enfermedad, puesto que la condición de mujer implica una construcción identitaria histórica como débil y enferma y la vejez es significada socialmente de la misma manera. Refranes como “mujer enferma, mujer eterna”, también aluden a la concepción de la doble vinculación mujer/ enfermedad, vejez/enfermedad. La menopausia, asociada con la vejez, es a partir de todo lo anterior, el momento en el que la mujer pierde los dos atributos que permiten su valorización en la sociedad, su consideración como objeto sexual y como objeto de fecundidad (Heritier, 2007:126).

Partiendo de la dominación masculina como un hecho constitutivo de la sociedad decimonónica, los médicos de la época, trataban de demostrar la debilidad fisiológica de las mujeres, una de las consecuencias de lo anterior fue la adopción por parte de las mismas, del autocontrol como elemento identitario (López, 2008). Zayas Enrique equiparaba la criminalidad con la demencia atribuida a los indígenas a quienes consideraba cercanos a un estado de barbarie, así como a mujeres y niños, quienes con un cerebro que caracterizaba como “subdesarrollado”, suponía no podían controlar sus impulsos criminales; retoma Núñez del criminólogo la idea según la cual “los trastornos psicológicos que sufrían las mujeres tenían como consecuencia el funcionamiento patológico de su sistema reproductivo” que motivaba “episodios de demencia pasajera que las hacía cometer actos delictivos” durante su primera menstruación o con la menopausia consideradas como edades críticas (Núñez, 2008:385).

El término “aliviarse” aún hoy en México es aplicado al parto como si se tratara de la curación de una enfermedad y mencionar la menstruación es considerado de mal gusto, sustituyendo eufemísticamente esta expresión por otras como “estar en tus días” o “estar indispuesta”, lo que en el segundo caso, nuevamente supone la patologización de un proceso biológico que no tiene que ver con ninguna dolencia, expresiones que contrastan con la que utilizan algunas personas jóvenes en la actualidad de forma irónica como “estar de sangrona” [16] o el coloquial de “monstruar” (AML, 2010) por “menstruar”. La menopausia es cada vez más tratada como enfermedad que hay que prever y tratar. Se convierte en enfermedad aquello que se trata como tal, “la enfermedad es, en una época determinada y en una sociedad concreta, aquello que se encuentra práctica o teóricamente medicalizado” (Foucault, 1996:21).

Ferreira y Hamlin (2010) señalan la supuesta ruptura entre el concepto del cuerpo monstruoso basado abiertamente en la moral católica y el fenómeno de interés científico que “busca ocultar su matriz valorativa, concibiendo a esos seres como especímenes naturales” (Ferreira y Hamlin, 2010:813) para establecer una continuidad tácita entre ambos.

En la actualidad se generaliza la asociación salud-juventud-belleza, a partir de modelos adolescentes occidentales, sólo falta a tal combinación la culpabilización de quienes no se ajusten al anterior modelo, que cobra un especial sentido en el caso de las mujeres como descuido contrario al “cuidado personal” que implica la conversión en rutinarias de lo que antes eran práctica médicas de sectores delimitados de población (Sabuco, 2009:1) fomentadas por la publicidad e incluso reflejada en los últimos tiempos en la legislación, como puede ejemplificarse en el caso de la Norma Oficial Mexicana para el Diagnóstico de la Obesidad recientemente aprobada, con la que el sector salud ratifica su coincidencia con el discurso mercantil del cuerpo[17], paralelamente al exuberante florecimiento mundial de los negocios de comida rápida o “chatarra” y el consumo masivo de refrescos y alimentos de dudosa procedencia como los transgénicos, cuya comercialización abierta es ya un hecho.

La bestialización de las mujeres, que también menciona Héritier (2007) y a la que apelan las primeras imágenes publicadas en prensa con motivo de la campaña contra la obesidad en México, en la que se mostraba la cara de una mujer joven deformada por la obesidad comiendo con un gesto de ansiedad, embona con la imagen negativa de las mujeres asociada a la falta de capacidad de control de sí mismas, idea ésta ya con una larga historia en las representaciones sociales femeninas, alimentada por la criminalística, la antropología criminal y los discursos de la salud, y con los argumentos de la necesidad del control masculino de las mujeres (Heritier, 2002).

Se produce la inserción mediante el discurso científico de lo monstruoso a través de la construcción de taxonomías como parte del control social mediante la medicalización del cuerpo de la mujer y en particular de las mujeres mayores, situación comparable “al ritual del exorcismo descrito en el Martillo de las brujas: al promover jerarquías raciales y de género y localizar al otro/a de lo civilizado en la base de las jerarquías, la reflexión científica busca, al mismo tiempo neutralizar sus poderes” (Ferreira y Hamlin, 2010: 813).

Referencias bibliográficas

Alba, Víctor. 1992. Historia social de la vejez. Barcelona: Alertes.

Academia Mexicana de la Lengua. 2010. Diccionario de Mexicanismos. México:

Siglo XXI.

Bourdieu, Pierre. 1996. ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingûìsticos. Madrid: Akal, S.A.

Balandier, Georges. 1975. Antropo-lógicas. Barcelona: Ediciones Península.

Belausteguigoitia, Marisa. 2000. Rajadas y alzadas: de Malinches a comandantes Escenarios de construcción del sujeto femenino indígena. En Lamas, Marta (Coord.) Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX, (pp. 191-236). México: Fondo de Cultura Económica.

Benjamín, Medea y Mendonça, Maisa. 1998. Benedita da Silva Vida y amores de una mujer afrobrasileña. México: Siglo XXI.

Belvedere, Carlos; Caggiano, Sergio; Casaravilla, Diego; Courtis, Corina; Halpern, Gerardo; Lenton, Diana y Pacecca, Marìa Inés. 2007. Racismo y discurso: una semblanza de la situación argentina. En Van Dijk, Teun A. (Coord) Racismo y Discurso en América Latina. Barcelona: Gedisa.

Castellanos, Alicia. 2003. Imágenes racistas en ciudades del sureste. En Castellanos, Alicia (Coord.), Imágenes del racismo en México (pp. 35-142). México: UAM y Plaza y Valdés.

Casares, J. 1963. Diccionario Ideológico de la Lengua Española. Real Academia Española. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Clastres, Pierre. 1987. Investigaciones en antropología política. México: Gedisa.

Coates, Jennifer. 2009. Mujeres, hombres y lenguaje. México: FCE.

Cruz, Tania, 2008. Horas bordadas, horas de espejo Arreglo en jóvenes indígenas y mestizas. En Muñiz, E. Registros corporales (199-220). México: UAM CONACYT.

Eco, Umberto. 2007. Historia de la fealdad. Barcelona: Lumen.

Ferrira, Jontas y Hamlin, Cynthia. 2010. Mulheres, negros e outros montros: um ensaio sobre corpos nao civilizados, Estudos Feministas, www.scielo.br/scielo.php?pid=0104-026x&script (Ferreira y Hamlin, 2010:web)

Foucault, Michel. 1996. La vida de los hombres infames, Argentina: Altamira.

Freitas, Jorge y Pires, Leonor. 2007. Neocolonialismo. Barañano, García, Cátedra y Devillard Diccionario de relaciones interculturales diversidad y globalización. Madrid: Complutense.

Fundación Juan March,1994. Catálogo: Goya grabador. Madrid: Fundación Juan March.

Goffman, Erving. 1981. La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenos Aires: Amorrortu.

________ . 1970a. Estigma La identidad deteriorada. Buenos Aires: Amorrortu.

________ . 1970b. Internados Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Buenos Aires: Amorrortu.

Héritier, Françoise. 2007. Masculino/Femenino II Disolver la jerarquía. México: Fondo de Cultura Económica.

Lagarde, Marcela. 2005. Los cautiverios de la mujer: madresposa, monjas, presas, putas y locas. México: UNAM.

Lévi Straus, Claude y Cevasco, María Teresa. 1991. Las estructuras elementales de parentesco. Barcelona: Paidós.

Lévi Straus, Claude. 1990. El pensamiento salvaje. México: Fondo de Cultura Económica.

Lienhard, Godfrey .1966. Antropología Social. México: Fondo de Cultura Económica. López, Oliva. 2008. La centralidad del útero y sus anexos en las representaciones técnicas del cuerpo femenino en la medicina del siglo XIX. Julia Tuñón (Coord.). Enjaular los cuerpos. México: Colegio de México.

List, Mauricio 2008. Varones del siglo XIX. En Muñiz, E. Registros corporales (245-283). México: UAM CONACYT.

Lorenzano, Sandra. 2007. Hay que inventarnos Mujer y narrativa en el siglo XX. Lamas, Marta (Coord.) Miradas feministas sobre las mexicanas del siglo XX, México: FCE

Lotman, Iuri. 1999. Cultura y explosión Lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Barcelona: Gedisa.

Luhrmann, Tanya, 2000. Brujería. Barfield (Ed) Diccionario de Antropologìa. México: Siglo XXI.

Malinowski, Bronislaw. 1969. Crimen y costumbre en la sociedad salvaje. Barcelona: Ariel.

Marinho, Mariam. 1999. As ruas também tem gênero. MNG. Recuperando a Nossa História II. Concello de Vigo. Vigo, 1999.

Martínez, Ángel. 2006. La mercantilización de los estados de ánimo El consumo de antidepresivos y las nuevas biopolíticas de las aflicciones. Política y Sociedad. Madrid: Complutense.

Miano, Marinella. 2002. Hombre, mujer y muxe´ en el Itsmo de Tehuantepec. México: Conaculta INHA.

Michelet, Jules. 2009. La bruja Un estudio de las supersticiones en la Edad Media. Madrid: Akal.

Montemayor. 2007. Diccionario de náhuatl. México: UNAM.

Montero, Cyntia. 2008. Vieja a los treinta años. Tuñón, Julia (Comp.) Enjaular los cuerpos Normativas decimonónicas y feminidad en México. México: El Colegio de México.

Muchinik, Eva. 2005. Envejecer en el siglo XXI Historia y perspectivas de la vejez. Buenos Aires: Editorial Lugar.

Núñez, Saydi (2008). Cuerpo, género y delito. Tuñón Julia (Coord.) Enjaular los cuerpos Normativas decimonónicas y feminidad en México. México: El Colegio de México.

Orozco Mares, Imelda. (2006). Imágenes de la vejez. Robles Silva, L. Vázquez Palacios, F. Reyes Gómez, L. y Orozco Mares, I. (Eds.). Miradas sobre la vejez Un enfoque antropológico. México: Plaza y Valdés.

Rincón, Ana. 1988. El lenguaje, más que palabras propuesta para el uso no sexista del lenguaje. Bilbao: Instituto vasco de la mujer.

Romaine, Susane. 1996. El lenguaje en la sociedad Una introducción a la sociolingüística. Barcelona: Ariel.

Sabuco, Assumpta. 2009. Los cuerpos fragmentados de la globalización: de la estética a la maternidad. La antropología feminista en América Latina y España Balances y perspectivas. 53 ICA (53 Congreso Internacional de Americanistas).

Staples, Anne. 2008. El cuerpo femenino, embarazos, partos y parteras: Del conocimiento empírico al estudio médico. Julia Tuñón (Coord.). Enjaular los cuerpos. México: El Colegio de México.

Todorov, Tzvetan. 1987. La conquista de América El problema del otro. México: Siglo XXI.

Tuñón, Julia. 1987. Mujeres en México una historia olvidada. México: Planeta.

Vargas, Martínez, Vivaldo y Mendoza. 2008. El viejismo a través de la historia. V.M. Mendoza, M.L. Martínez, L.A. Vargas (Eds.) Viejismo: Prejuicios y estereotipos de la vejez . México: UNAM.

Villamil, Jenaro. 2011. <<Fábrica de muertas>>, Proceso, n° 34 (agos), pp 8-13.

Vivaldo, Marissa. 2009. Desarrollo de la Gerontología en el mundo y en México. V.M. Mendoza, M.L. Martínez, L.A. Vargas (Eds.). Viejismo: Prejuicios y estereotipos de la vejez . México: UNAM.

Ziegler, 1976. Los vivos y la muerte. México: Siglo XXI.

Nota biográfica

Delia Lucía Gascón Navarro. Nace en España en 1966, estudia la licenciatura de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid con la especialidad de Antropología Social. Termina su doctorado en Ciencias Políticas y Sociología, en el programa de Antropología Social en la misma universidad el año 2001. En la Actualidad vive en México, donde ha desarrollado su trabajo como profesora en el Instituto Politécnico Nacional y en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, en la licenciatura de Gerontología. Coordina el Cuerpo Académico en formación de la DES-Sociales: Calidad de vida, género y vejez y trabaja en la linea de investigación Corporalidad, género y vejez.[1] Existe una “aspiración a transformar el mundo en el espacio de los nombres propios” (Lotman, 1999: 162)

[2] Para hacerlo basta con subrayar la o, en cuanto a las diéresis, no existe ningún problema para ponerlas, de igual forma que se ponen sobre la u en español, tal y como aclaraba el diario La Jornada cuando dio la noticia.

[3] La Ley general de Derechos Lingüísticos de los pueblos indígenas, publicada en el Diario Oficial el 13 de marzo de 2003, es la reforma al artículo segundo de la Constitución y supone la ampliación del marco legal que debería evitar este tipo de conflictos. En su capítulo primero, la ley declara como motivo de su existencia “regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas” (LGDL, 2003, cap. 1, art. 1). El proceso antes citado, protagonizado por la pareja otomí, fue narrado en un documental que ha obtenido múltiples reconocimientos nacionales e internacionales “La niña ñañú” fue realizado por la reportera Atziri Olimpa y por el productor Roberto Espinosa. La noticia en 2007 fue publicada por el diario La Jornada.

[4] “La toponimia mantiene viva esta experiencia secular en la memoria de colonizadores y colonizados. Regiones (…), islas (…), ríos (…), lagos (…), ciudades (…) y espacios urbanos (…) remiten a sucesos y figuras enaltecidos por unos y rechazados por otros. La expansión y ocupación coloniales significaron la inmortalización del nombre de los conquistadores, navegantes, pacificadores y exploradores europeos. Una vez conseguida la independencia, el ímpetu de los movimientos anticoloniales favoreció la nativización de las referencias territoriales” (Freitas y Pires, 2007, p. 25); nombres de ciudades y municipios como Guadalajara, Córdoba, Talavera de la Reina, Salamanca, Mérida, Zaragoza, Altamira, Compostela, etc., reproducen en México los nombres de ciudades españolas o de lugares o espacios urbanos que recuerdan los nombres de los conquistadores o de personajes históricos con una clara relación con la conquista como el paso de Cortés, entre los volcanes Popocatépetl e Istaccíhuatl, Ciudad Sahagún, Nuevo Laredo, la estación de metro Villa de Cortés en el D.F., o la calle Isabel la Católica, por poner algunos ejemplos, manteniendo la memoria de la primera colonización.

[5] Hablar de algo en términos de universalidad, significa que tal norma estaría vigente en cualquier cultura o grupo social, éste, dada la diversidad humana es un principio sumamente difícil de establecer y arriesgado en términos antropológicos. De hecho la prohibición del incesto parece ser uno de los pocos casos en los que se ha hablado en términos de universalidad, por supuesto con respecto a la existencia de la norma, no a su cumplimiento y aún así no todos los teóricos respaldan este punto. El concepto de universalidad en sí mismo es objeto de un importante debate en antropología.

[6] Éste sería un nivel concreto de comunicación entre otros como el lenguaje, presentes en una sociedad.

[7] Existen formas distintas de disponer los apellidos, en el caso de Alemania en donde solo se usa uno, este es elegido por cada persona pudiendo ser el paterno o el materno, en el caso de Portugal el apellido materno es el primero y el paterno se pone en segundo lugar.

[8] a partir de las cuales considera la “necesidad e inexorabilidad de la traición en un mundo patriarcal (…) En sus textos vemos cómo el resguardo del honor de hermanos, padres, hijos y esposos llama a la inmovilidad. La traición es leída como todo acto que se escapa de la conducta normativa sexual, social y cultural asignada a lo femenino, o sea, como forma de conocimiento propio” (Belausteguigoitia, 2007:203)

[9] En la película brasileña De paso, sobre la vida de los chicos de las favelas en Sao Paulo, los dos protagonistas comentan como ambos tienen nombres de presidentes norteamericanos porque sus madres querían “que fueran alguien en la vida”; así pues el modelo de importancia que se quiso tomar simbólicamente a través del nombre no causó en las vidas de algunos de ellos (Jefferson y Washington) el efecto esperado.

[10] “Cuando el auditorio no se halla presente, los actuantes tienden a referirse a él utilizando el apellido liso y llano, el nombre de pila en los casos en que no les está permitido hacerlo en su presencia, un apodo, o el nombre y apellido mal pronunciados. A veces, los actuantes ni siquiera se refieren a los miembros del auditorio desfigurando el nombre, sino mediante un calificativo codificado que los asimila plenamente a una categoría abstracta. Así los médicos, en ausencia del paciente, pueden hablar de <<el cardiaco>> (…) los peluqueros mencionarán en privado a sus clientes diciendo <<la cabeza>> tal o cual” (Goffman, 1981:186)

[11] “…en las instituciones totales, donde a menudo los internos deben subrayar su interacción social con el personal, mediante actos verbales de sumisión: decir <<señor>> cada vez que les dirigen la palabra, rogar, instar o pedir humildemente cosas tan insignificantes como lumbre para el cigarrillo, un poco de agua…” (Goffman 1970b:34).

[12] Con institución total nos referimos siguiendo a Goffman, a aquel lugar que sirve como residencia o trabajo a individuos que son aislados del grupo social al que pertenecen por tiempo considerable participando de una “rutina común diaria, administrada formalmente”, podrá tratarse por tanto de un centro de salud mental, un cuartel, un convento, etc., esto es, a cualquier institución en la que –de forma muy general – las relaciones entre los grupos se caracterizan por su jerarquización, la rigidez y lo estereotipado de la consideración de quienes forman parte de cada grupo y la actividad planeada e impuesta a toda la población interna quien raramente tiene acceso a información y es vigilada sistemáticamente (Goffman, 1970b:13).

[13] El significado del adjetivo neja que señala Montemayor en su diccionario de náhuatl es el siguiente “se dice de las tortillas hechas de masa a la que se ha puesto cal en exceso y por ello se ha alterado su coloración” (Montemayor, 2007: 87), o de manera despectiva es “referido a alguien sucio, desaseado” además por nejayote, se entiende el “agua amarillenta en la que se ha cocido el maíz” (ALM, 2010: 395)

[14] El mismo autor diferencia el término autoatención utilizado en los estudios sociales del autocuidado utilizado por la biomedicina, “por autocuidado se suelen entender las acciones realizadas por los individuos para prevenir el desarrollo de ciertos padecimientos y favorecer algunos aspectos de salud positiva. El uso de este concepto por el Sector Salud es marcadamente individualista, y se diferencia del de auto atención cuyo carácter es básicamente grupal y social” (Menéndez, 2005, p. 14)

[15] Un ejemplo es el término despectivo en México “garraleta” que designa a las “Prostitutas de edad avanzada (…) Mujer fea, insignificante y mal vestida” (AML, 2010)

[16] Agradezco esta y otras expresiones comentadas en el presente artículo a las y los componentes del Seminario de Género y Vejez que se realiza en es estos momentos en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec constituido por pasantes y egresados de la Licenciatura en Gerontología, sus aportaciones han sido de gran utilidad para ampliar los términos comúnmente utilizados en México en esta materia, así como para el análisis de su sentido.

[17] “… la campaña de salud en contra de la diabetes y la obesidad promovida por el Instituto Mexicano del Seguro Social y dirigida a la población adulta en general, es otro buen ejemplo que ilustra cómo el discurso médico en torno al cuerpo sano confabula con el modelo hegemónico de la belleza. Los anuncios de radio y televisión que difunden la campaña afirman lo peligroso que es tener una cintura mayor a 90 centímetros en los varones y a 80 centímetros en las mujeres; se promueve el cuidado de sí mismo a partir de dietas balanceadas, ejercitación corporal y el hábito de medirse constantemente la cintura. La asociación de un cuerpo esbelto con uno saludable pasa por alto cualquier variación en el funcionamiento metabólico de un cuerpo humano y se enfoca en las formas estéticamente aceptadas de la silueta” (Cruz, 2008:201)

labrys, études féministes/ estudos feministas

juillet/décembre 2011 -janvier /juin 2012 - julho /dezembro

2011 -janeiro /junho 2012