labrys,

études féministes/ estudos feministas

juillet/décembre 2011 -janvier /juin 2012 - julho /dezembro

2011 -janeiro /junho 2012

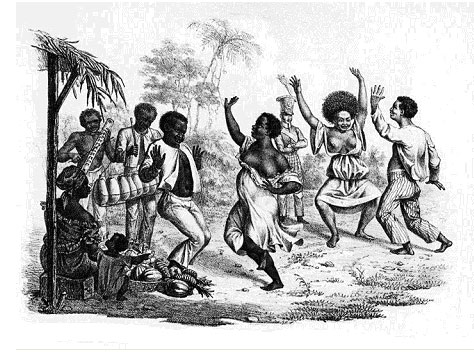

Batuque. In: SPIX e MARTIUS. Viagem pelo Brasil 1817-1820.

(Vol.1. São Paulo:USP; Belo Horizonte: Itatiaia, 1981, p. 179.)

BATUQUE, DESRAZÃO E OBSCENIDADES:

DANÇA DE CORPOS E SENTIDOS NO IMAGINÁRIO DO BRASIL OITOCENTISTA

Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro

RESUMO:

O ensaio resulta de pesquisa sobre a literatura dos viajantes do século XIX, em que foram analisadas identidades negras, indígenas, traços e comportamentos significativos de inferioridade ou incivilidade. Corpos que dançam exibem marcas de sexo-gênero e raça-etnia, evidenciam a sexualidade exorbitante e fazem operar construtos históricos ou tecnologias políticas que qualificam, medem, avaliam, hierarquizam identidades sociais. Reiteradas no discurso científico, as imagens encenam a centralidade da sexualidade como dispositivo histórico forjados em matrizes fundadoras da nacionalidade brasileira. A desnaturalização daquelas imagens, pensadas como instrumentos e efeitos de práticas prolíficas de conhecimento, de regulação e controle de indivíduos e das populações na modernidade (FOUCAULT, 1988), permite reconhecer corpos que se registram, dançam e exibem o sexo, como norma regulatória e suporte orquestrador de sentidos.

Palabras-chave: corpos, viajantes, identidades

ABSTRACT: this paper results from a research about travel literature in Brazil, in the eighties. Images of black and Indian identities, treats and behaviours are described as inferior or incivilized, in their bodies recognized by sex-gender, race-ethnical marks. Exibiting exhorbited sexuality, they operate historical constructs and political technologies to qualify, measure, evaluate and to hierarchy social identities. Images show sexuality as a central historical dispositive and Brazilian nationality being build up. To analyse the historical construction of such subjects, touched as instruments and effects or knowledge, control and regulation modern practices (FOUCAULT, 1988), is an effort to denaturalize founding images and to regard bodies that matters, because of their dance and their sex, read as a regulatory norm and a support of political meanings.

Nos primórdios do período monárquico, os naturalistas bávaros Spix e Martius[1] observaram e registraram em suas anotações que “o brasileiro tem disposição alegre, pronto para divertir-se”. Nos diários de suas expedições científicas pelo interior do país, descreveram mais de uma vez a vocação brasileira para a festa e para a dança, por exemplo, ao observarem que: “(...) quase por toda parte aonde chegávamos à noite, éramos recebidos com toadas das violas, a cujo acompanhamento se cantava ou dançava”. Retratada por aqueles estrangeiros que buscavam registrar imagens da fauna, da flora e das gentes dos trópicos no oitocentos, uma certa dança, porém, também por sua “feição obscena”, parecia espraiar-se no Brasil afora (e também nos discursos), distinguindo “a classe inferior do povo” (SPIX e MARTIUS, 1981:180).

(...) o batuque é dançado por um bailarino só e uma bailarina, os quais, dando estalidos com os dedos e com movimentos dissolutos e pantomimas desenfreadas, ora se aproximam ora se afastam um do outro. O principal encanto desta dança para os brasileiros está nas rotações e contorções artificiais da bacia, nas quais quase alcançam os faquires das Índias Orientais. Dura às vezes, aos monótonos acordes da viola, várias horas sem interrupção, ou alternado só por cantigas improvisadas e modinhas nacionais, cujo tema corresponde à sua grosseria. Às vezes aparecem também bailarinos vestidos de mulher. Apesar da feição obscena desta dança, é espalhada em todo o Brasil e por toda parte é a preferida da classe inferior do povo, que dela não se priva, nem por proibição da Igreja. Parece ser originária da Etiópia e introduzida pelos escravos negros, no Brasil, onde criou raízes como muitos outros hábitos deles. (...) (ID., IBID.)

Conforme a escrita dos cientistas expedicionários, “introduzida por escravos negros”, a dança oriunda da África, continente reconhecido também como Etiópia naquela época, foi disseminada e aqui criou raízes, como muitos outros hábitos desses sujeitos bem demarcados naquele discurso, designados e reconhecidos em seus gestos dissolutos e pela identidade etíope, africana, negra ou escrava. O trecho nos permite reconhecer a força da construção e da reiteração de enunciados que se multiplicam no conjunto discursivo envolto nas luzes do pensamento racional e científico; possibilita reconhecer a singularidade do fato histórico ou sociológico e observar o detalhe da dança de feição obscena que, reiterada nos textos, evidencia a operação de um regime de verdade[2].

Tal como ensina Foucault, trata-se de um regime discursivo que modela verdades, entre elas, aquelas sugeridas pelas identidades marcadas em seus corpos; que articula valores e sentidos que se imprimem nos hábitos e nos gestos, inclusive na imagem da encenação emblemática, porquanto significativa da preferência daquele povo considerado inferior, ou da própria localização da inferioridade na orquestração política dos corpos e dos territórios de sentidos.

Enquadradas em uma moldura que modela populações e nações em termos de verdades gerais, trans-históricas, signos e significados aparecem naqueles textos[3] que destacam certos objetos, e nos instigam a proceder a uma analítica. Ao modo da genealogia foucaultiana, que nos ensina a rejeitar a naturalidade dessas imagens, é possível invadi-las para se pensar as condições históricas de sua produção e alguns de seus efeitos[4]. A representação da dança revela o espanto daqueles olhares que se presumem civilizados e civilizadores, ao desenharem encenações performáticas ou enunciações pedagógicas, por exemplo, na forma de “movimentos dissolutos e pantomimas desenfreadas”.

Não por acaso, eles ressaltam, a manifestação é alvo da “proibição da Igreja”. A encenação duradoura é significativa da sexualidade que exorbita naqueles corpos. Evidencia uma gente que manifesta sua alegria e sua vocação festeira traduzida na representação de movimentos considerados dissolutos, quer dizer, impuros, em estado de dissolução, reveladores dos maus costumes, da depravação, da devassidão. As cantigas e a referência às modinhas, lidas como manifestação de “grosseria”, revelam o sentido de uma nacionalidade inequívoca e singular, porque construída no patamar da inferioridade, marcada pelo hábito da improvisação e por um ambiente de libertinagem generalizada, que aparece na escrita daqueles que lêem e pretendem nos ensinar a ler a paisagem social brasileira, exibindo prazeres e poderes em movimento.

O “batuque”, assim apreendido, é encenado naquele texto, que confere materialidade à representação, ou seja, confere uma substância carregada de nuances e tintas depreciativas impressas na dança, nos corpos em movimento e em “muitos outros hábitos deles” que, espalhados em “todo o Brasil”, contribuem para modelar as identidades que povoam a nação nascente. Entre os indígenas, da mesma forma, esses viajantes observariam costumes excêntricos e acabariam associando as manifestações ritualísticas daqueles povos distintos. Nas populações autóctones, enxergaram e descreveram uma dança, segundo eles, de “muita semelhança com o batuque etiópico”, que “talvez tenha passado dos negros para os indígenas americanos”, “cuja pantomima parece exprimir o ato sexual” (SPIX e MARTIUS, 1981:230).

Trata-se de um costume observado entre os Puris, indígenas que, “depois de fartas libações de cachaça” e muitas cantigas tristes, que, segundo eles, invocam um “quadro melancólico” atribuído ao “paraíso perdido”, parecem dedicados ao hábito de práticas corporais consideradas não menos “dissolutas e desenfreadas”. Os autores, assim, registram a performance indígena:

(...) as mulheres começaram a remexer os quadris fortemente, e impeliam ora para a frente, ora para trás, e os homens davam umbigadas; incitados pela música, pulavam fora da fila, para saudar, desse modo, aos assistentes. Uma vez deram com tal violência o encontrão num de nós, que este foi obrigado a retirar-se quase sem sentidos com tal demonstração de alegria. (...) (ID. IBID.)

Os estrangeiros observam que as cantigas tristes, a bebedeira e o quadro de melancolia dão lugar ao entusiasmo dos praticantes da dança indígena, ou a uma alegria superlativa que quase nocauteou um dos visitantes. Também pelos gestos salientados na observação de sujeitos-objetos distintos, comportamentos de indígenas e negros mesclam-se como alvo não inocente daquela mirada eurocêntrica. Assim, os encontros festivos das populações identificadas nos corpos impuros ou mestiços costumaram ser lidos entre os elementos significativos de uma inferioridade cultural que seria traço marcante desse país.

Aqueles corpos que dançam são cuidadosamente registrados para expressar a substância primitiva e incivilizada. São alvos de olhares que os configuram e significam como inferiores e fazem-nos circular como instrumentos que amplificam aqueles sentidos e conferem poder àqueles discursos. Corpos que dançam, ao serem representados nessa materialidade significante, veiculam valores, preconceitos que se imprimem em novas representações, modelando imaginários sociais e informando sujeitos, para além daquele tempo e lugar. São representações que abrigam e revelam imagens-objetos sob tratamentos comuns.

Tal como ensina Foucault, o trabalho de observação e registro discursivo ou científico é também trabalho de edificação de uma “prodigiosa maquinaria dedicada a excluir” (FOUCAULT,1996,20), reveladora não apenas de uma vontade de verdade, mas das fronteiras do dizível e do pensável naquelas condições de produção[5]. Assim, na trama dos textos e na iconografia publicada em diários de viajantes oitocentistas, emergem classificações, hierarquizações, enunciados com valor de evidências que são produzidas e estão encharcadas de desejo de verdade e poder, inclusive na pretensão de definir-lhes aspectos identitários característicos ou essenciais em sua validade e abrangência universais.

Como atenta Veiga-Neto, parafraseando Foucault, “o que nos interessa descobrir, já está lá; basta saber ler” (VEIGA-NETO, 2007, 105). Aquelas imagens de seres que dançam na paisagem tropical, identificam sujeitos que se movimentam e exibem a performance “dissoluta e desenfreada”, ou seja, configuram representações primeiras, fundadoras, que também por isso significam, desempenham uma positividade, ao exibirem a obscenidade ou a sexualidade fora da norma; performam enunciados e sentidos em relação, não exatamente em sua lógica interna, mas em suas relações de exterioridade, que permitem observar e decifrar uma gramática política em operação. Sobretudo se tomarmos o conjunto discursivo que designa e qualifica objetos-sujeitos sob categorias similares, sugerindo e demarcando as posições sociais de inferioridade ou superioridade, do excêntrico e do centro, de sujeitos-objetos que dançam e fazem operar as práticas da obscenidade incivilizável em relação aos sujeitos que vêem e revelam, ao exibirem as práticas da racionalidade civilizadora.

Melancólicos, tristes, alegres, prontos para a diversão...: quem éramos nós, afinal? Éramos?

A recorrência de imagens configuradas nos relatos dos viajantes me instiga a pensar no procedimento de observação do outro e no mecanismo de tradução da experiência vivida como processos que dão visibilidade ao idioma ideográfico e ao alfabeto valorativo veiculado pelo observador. Como reflete Baêta Neves, a presunção de aperfeiçoamento do outro, reconhecido em sua natureza bruta, é pretexto para o encontro com regiões de si. Não apenas para ele, a experiência da aventura transoceânica ou, seja,

(...) a “descoberta” de novas terras não seria o achamento de uma Alteridade Total, de um Outro (uma série de Outros) e sim um re-encontro com regiões de Si que se teriam afastado física e espiritualmente. A “descoberta” é, antes, um conhecimento das partes até então dobradas, ocultas, de um mesmo mapa, já há muito desenhado por uma só Mão. (...) (NEVES, 1978:32)

A reflexão sobre a desigualdade da relação colonial se pode deslocar para o século XIX, acompanhando a abordagem de Sérgio Buarque de Holanda, quando se refere ao período que percebeu como um “novo descobrimento do Brasil” (HOLANDA, 1983:13), pensando justamente na prolífica produção discursiva de viajantes europeus. A expressão se tornou clássica e define a fertilidade das escritas historiográficas do período que repetem algumas estruturas e formas, contribuindo especialmente para pensarmos o poder da produção de matrizes emblemáticas, porque valorizadas e reiteradas como fundadoras da nacionalidade brasileira.

Com efeitos avassaladores, hábitos, gestos mais ou menos obscenos, entre outras manifestações da sexualidade desenfreada emergem significativamente naquelas imagens que informam, alimentam e configuram uma perspectiva para se ler, pensar e escrever a história da nossa nação, em especial as práticas ou caracteres típicos de nossas identidades sociais. No impulso de colecionar, catalogar e classificar as espécies do mundo mineral, vegetal e animal e contribuir para o discurso do saber, definindo-lhes fisiologias sociais e contornos políticos, o espetáculo dos corpos marcados pelo sexo e pela raça entrelaçados às condições geográficas e climáticas, como expressão do dilema entre a natureza e a cultura, estiveram no centro das especulações científicas do oitocentos.

No auge das discussões darwinianas sobre a origem das espécies, já na segunda metade daquele século, outros estrangeiros, também reconhecidos como o casal Agassiz, em viagem pelo Brasil, não obstante o propósito de enfocar a ictiologia como objeto primordial, reuniu uma série de fatos novos sobre as variedades produzidas pelo “cruzamento de índios, pretos e brancos”. Destaco daquela obra referencial a formulação didática, que se tornou matriz explicativa da nossa sociedade, lamentavelmente reiterada nos manuais escolares brasileiros até os nossos dias:

(...) o filho nascido de uma preta e de um branco não é preto nem branco, é um mulato; o filho de uma india e de um branco não é nem um indio nem um branco, é um mameluco; o filho de uma negra e de um indio não é nem um negro nem um indio, é um cafuzo. Cafuzo, mameluco e mulato participam dos caracteres de seus autores tanto quanto a mula participa dos do cavalo e da jumenta. (...) (AGASSIZ & AGASSIZ, 1938:371)

E muitos de nós acreditamos nisso até hoje! Naquela época, nem tão distante do agora, com a destreza da metodologia comparativa ou analógica que dava concretude à verdade científica, parecia mesmo necessário esquadrinhar, destrinchar a gama de tipos humanos entrecruzados, na expectativa de conhecer-lhes a substância física, essencial, genuína, geralmente equivalente aos traços de comportamento e moral. E o Brasil, considerado um laboratório tropical, foi tratado como lugar privilegiado para os estudos da mestiçagem ou dos efeitos da sexualidade exorbitante.

Entre as observações e os registros pedagógicos dos observadores, por exemplo, os negros aparecem associados a “macacos de braços compridos”, o índio, em analogia ao “orango, inativo, lento e pesado” (ID., IBID:622). Em suma, os seres humanos reanimados naquela repartição política são lidos também como “enxames ou formigueiros”, “diabretes” (ID., IBID:165) ou “bestas de carga”, em suas “fisionomias desinteligentes” (ID., IBID:73). Do mirante de observação daqueles estudiosos, enfim, era possível e preciso concluir que “o europeu é superior aos homens de cor”.

A encenação discursiva oferece uma disposição de qualificações (e desqualificações) compensatórias e faz desenrolar o novelo de cores bem marcadas. Nos adjetivos que distinguem misturas e diferenças, a raça caucásica é lida como inferior nos quesitos que dizem respeito à sexualidade e à força física, estas que desenham as qualidades da natureza e do mundo animal. As comparações funcionam de acordo com a grade binária e fazem operar os sentidos. Edificam-se em torno da naturalidade do sexo e da diferença sexual todo um conjunto de dicotomias que se entrelaçam para estruturar os quadros do dizível e do pensável, tais como centro e margem, superior e inferior, civilidade e incivilidade, razão e desrazão, masculino e feminino, branco e preto, a norma e o desvio, noções que se apóiam e enredam muitas outras, por exemplo, reprodução e libidinagem, casamento e obscenidades, capacidades e a incapacidades, possibilidades e impossibilidades da existência econômica, racional, política e social.

As categorias identitárias emergem naqueles discursos sobre os corpos que exibem marcas definitivas, estas que limitam as ações e representações de sujeitos políticos. Como ensina Tania Navarro Swain, os signos e sentidos que dão forma à tradição e à memória social devem ser lidos em sua historicidade, ou seja, as categorias são marcas que não existem desde sempre ou para sempre, como deixa supor a “diferença sexual” naturalizada, porquanto elas

(...) são utilizadas para reafirmar uma ordem androcêntrica, sempre justificada pela ‘diferença’, por atributos característicos ditos ‘naturais’, evitando qualquer problematização (...) (SWAIN, 2010,40)

Trocando em miúdos, na operação cognitiva daquele discurso com presunção de cientificidade ou realidade universal, ainda quando não aparece, o referente masculino está lá. A partir dele, comparativamente, estabelecem-se os pares significativos. Por exemplo, o europeu perdia do negro em muitos quesitos que destacam nele a constituição física, sobretudo em “mobilidade e potência sexual”, mas ganhava de todas as demais espécies em “beleza do corpo, em precisão simétrica das proporções e atitudes, e particularmente no desenvolvimento moral livre, independente e universal do espírito”.

Com efeito, não apenas naquele texto, mas na ordem do discurso, o sexo emerge como objeto de análise ou de intervenção. É possível, portanto, relendo essas imagens matriciais, observar aquilo que Foucault define como uma espécie de “erotismo discursivo generalizado”, que faz da sexualidade um discurso permanente, que mobiliza não apenas práticas científicas ou estéticas, mas as políticas da saúde, da economia, da moral, da lei e da educação. Trata-se de uma produção discursiva que evidencia e engendra uma incitação regulada e polimorfa, inclusive ao valorizar o sexo como segredo (FOUCAULT, 1988:29-36).

Corpos desenfreados marcados pelo sexo na dança dos sentidos

Imersos naquele discurso reiterativo e nos jogos de sua significação, os corpos desenham sentidos que invocam a sexualidade exorbitante. Seios à mostra, rotações e contorções artificiais da bacia, ou requebrados e umbigadas revelam não somente insígnias da incivilidade, da inferioridade e do desvio, mas permitem perceber também o que Foucault define como o “cintilar visível do sexual refletido na multiplicidade dos discursos, na obstinação dos poderes e na conjugação do saber com o prazer” (FOUCAULT,1988:70-1). Essas imagens de corpos desnudos e gestos considerados obscenos proliferam em discursos que modelam corpos indígenas e negros, masculinos e femininos, mais ou menos brancos e pretos, e sugerem pensar, como o filósofo, que

(...) muito mais do que um mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-se da colocação em funcionamento de uma rede sutil de discursos, saberes, prazeres e poderes; não se trata de um movimento obstinado em afastar o sexo selvagem para alguma região obscura e inacessível, mas, pelo contrário, de processos que o disseminam na superfície das coisas e dos corpos, que o excitam, manifestam-no, fazem-no falar, implantam-no no real e lhe ordenam a dizer a verdade.(...) (ID., IBID.)

Emerge, naquele momento das disciplinas, uma tecnologia do sexo mais complexa e positiva do que o efeito excludente de uma proibição (FOUCAULT,1988:87). Na sinuosidade das formas expostas pela pele escura, geralmente desnuda ou quase, em se tratando do corpo feminino, redesenham-se reiteradamente negros, pardos, mestiços, corpos descontrolados e indisciplinados, que não por acaso aparecem supostamente fora da ordem, voluptuosos, irreverentes, sedutores, em comportamentos que se observam e modelam como desviantes, no intuito de transformá-los em corpos úteis. A sexualidade neles impressa está ligada a dispositivos de poder. Para Foucault, a idéia de um dispositivo de sexualidade tem como razão de ser não o reproduzir, mas

(...) o proliferar, inovar, anexar, inventar, penetrar nos corpos de maneira cada vez mais detalhada e controlar as populações de modo cada vez mais global. (...) (FOUCAULT, 1988,101)

As imagens nos textos permitem ler o discurso da verdade e da moralidade que se imprimem em corpos e comportamentos mais ou menos obscenos, a operação do reconhecimento, da admiração ou da delimitação das diferenças. Sobretudo, dão a ler a importância da sexualidade na encenação do debate científico e social, e na política de controle das identidades confinadas à grade binária de inteligibilidade cultural. Os corpos redesenhados nos discursos exibem o “outro”, representado pelas culturas alienígenas, e também o espetáculo das categorizações de sexo-gênero, de raça-etnia, nacionalidade, entre outras, induzindo, seduzindo ou constrangendo os olhares de uns de outros, inclusive historiadores e cientistas sociais do século XX. A consciência de outras culturas e de outros sujeitos sociais foi representada historicamente como evidência e advertência e, ainda hoje, ameaça e desafia (WEEKS,2010,58).

Na hegemonia androcêntrica dos discursos, portanto, os corpos femininos exibem-se para o prazer/poder masculino, aparecem investidos da disponibilidade para o sexo e responsabilizados pela procriação mais ou menos desenfreada, dificilmente pura, da espécie humana ou brasileira. Mais ou menos pretos ou pardos, quando requebram desnudos, exibem-se também por oposição a outros corpos femininos, vestidos com tecidos e ornamentos significativos da riqueza, da posição de elite ou do recato na paisagem social.

Nem tão brancos ou pardos, embora bem vestidos, asseados, em suas posturas ensaiadas, estes também proliferam particularmente em retratos de família no oitocentos, como objetos que ocupam, disciplinam e dão sentido ao ambiente da privacidade, sob o pretexto de difundirem, pela afirmação, a norma regulatória, ao corroborarem com o modelo da destinação biológica inevitável, da monogamia e da heterossexualidade compulsória. Assim, ao longo do século XIX e entrando pelo seguinte, o padrão da devassidão selvagem e da libidinagem desenfreada contrasta com aquele outro, burguês, distribuído e impregnado nas imagens de mulher, ou “mãe-verdadeira”, e, juntos, alimentam o jogo político e normativo que se quer se disseminar no repertório de imagens do período.

Para concluir, ao destacar aquelas imagens replicadas nos discursos, quero retomar, para tornar explícito, o conceito de “sexo” que orienta essa abordagem, e citar Judith Butler. Pensar a obscenidade, impressa em corpos identificados pelas marcas da biologia, é também pretexto para se ler o sexo, “não simplesmente como aquilo que alguém tem ou uma descrição estática daquilo que alguém é”, mas como “uma das normas pelas quais o ‘alguém’ simplesmente se torna viável”, ou seja, como “aquilo que qualifica um corpo para a vida no interior do domínio da inteligibilidade cultural”. Tal definição é pressuposto fundamental para se apreender criticamente as encenações que os exibem, esquadrinham e os enquadram.

Ao retratarem a dança, os hábitos dissolutos da população que se queria conhecer, os discursos fazem emergir identidades sexuadas e racializadas. Reiteram e redesenham diferenças que acionam desigualdades, assimetrias, hierarquizações; exibem as normas regulatórias que materializam esses corpos e sua operação; desvelam domínios mais ou menos hegemônicos (ou abjetos) em que estes se acomodam ou que desestabilizam (BUTLER,2010).

Trata-se também de um pretexto para se reler algumas práticas abusivas do corpo e do pensamento, para se reter alguma alegria, uma alegria na luta: luta que se exprime no exercício e no poder de se proceder à historicização das categorias e representações sociais; de se desnaturalizar as identidades construídas nos discursos prolíficos do patriarcado; e também de se renovar alianças feministas que podem e devem lutar com unhas, dentes, corpos e palavras para desconstruir a violência da apropriação sexista e racista dos corpos e sentidos.

Fontes

· AGASSIZ, Louis e AGASSIZ, Elizabeth Cary. Viagem ao Brasil (1865-66). Trad. de Edgard Süssekind de Mendonça. Biblioteca Pedagógica Brasiliana. Série 5, Brasiliana. V 95. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1938.

· SPIX, J.B. & MARTIUS, C.F.P. Viagem pelo Brasil 1817-1820. Vol. 1. Trad. Lucia F. Lahmeyer. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1981.

Referências Bibliográficas

BUTLER, Judith. Corpos que pesam. Sobre os limites discursivos do sexo. In: LOURO, Guacira Lopes (org.) O Corpo Educado. Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p. 151-172.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. In: Estudos Avançados, n. 11, v. 5. São Paulo: USP, 1991

FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade. A vontade de saber. Vol.1. Trad. Maria Thereza da Costa Albuquerque e J.A. Guilhon Albuquerque, 13ª edição. Rio de Janeiro: Graal, 1988.

_________________. A Ordem do Discurso. Trad. Laura Fraga de Almeida Sampaio. São Paulo: Loyola, 1996.

_________________. A Arqueologia do Saber. Trad. Luiz Felipe Baeta Neves. 6ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

HOLANDA, Sérgio Buarque. História Geral da Civilização Brasileira. Tomo II, vol.1. São Paulo: Difel, 1983.

NEVES, Luiz Felipe B. O Combate dos Soldados de Cristo da Terra dos Papagaios. Colonialismo e repressão cultural. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1978.

SWAIN, Tania Navarro. O Grande Silêncio: a violência da diferença sexual. In: STEVENS, Cristina et.al. Gêneros e Feminismos: convergências e (in)disciplinas. Brasília//DF: Ex Libris, 2010. [pp.35-48].

VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007.

VEYNE, Paulo. Foucault. Seu pensamento, sua pessoa. Trad. Marcelo Jacques de Moraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.

WEEKS, Jeffrey. O Corpo e a Sexualidade. In: LOURO, Guacira Lopes (org.) O Corpo Educado. Pedagogias da Sexualidade. Belo Horizonte: Autêntica, 2010, p.35-82.

Nota biográfica

Maria

Elizabeth Ribeiro Carneiro

Doutora pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de

Brasília/DF (2006), atua como Professora Adjunta do Instituto de História

da Universidade Federal de Uberlândia/MG e Coordenadora do Centro de Documentação

e Pesquisa em História CDHIS/INHIS/UFU. Pesquisa na área de Estudos Feministas,

História do Brasil e da África na perspectiva dos conceitos/categorias:

representações sociais, gênero e poder. Integra o Núcleo de Estudos de

Gênero (NEGUEM/INHIS/UFU) e o Núcleo de Estudos da Escravidão em Minas

Gerais (NEEMG/FACIP/INHIS/UFU).

[1] Em 1817, Johann Baptist von Spix e Carl Friedrich Philipp von Martius realizaram expedição ao Brasil. A viagem terminou em 1820, quando Spix voltou para a Europa com cerca de 9.000 espécies de plantas e animais, acervo que foi destinado ao Museu de História Natural de Munique. A obra, em três volumes, foi publicada com o nome de "Viagem pelo Brasil 1817-1820".

[2] “Em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade”. FOUCAULT, 1999, p.8-9.

[3] Cf. BARREIRO, José Carlos. Imaginário e Viajantes no Brasil do século XIX. Cultura e cotidiano. Tradição e resistência. São Paulo: Unesp, 2002; Ver também CARNEIRO, M. E. R. Paisagens pretas e pardas, olhares brancos: escravidão e cotidiano no Brasil monárquico, 2002. Dissertação de Mestrado, Brasília: Programa de Pós-Graduação em História, Universidade de Brasília, caps. 2 e 3 (Mimeo).

[4] Para Foucault, não podemos separar a coisa em si do discurso por meio do qual ela está cingida em nós. Não existem verdades gerais, trans-históricas, pois os fatos humanos, os atos ou as palavras, não provêm de uma natureza, de uma razão que seria sua origem, nem tampouco refletem fielmente o objeto a que remetem. Para além da enganosa generalidade desses fatos ou de sua suposta funcionalidade, essa singularidade é a de seu estranho discurso. Sobre o assunto, ver: VEYNE, 2011, p. 22-3.

labrys,

études féministes/ estudos feministas

juillet/décembre 2011 -janvier /juin 2012 - julho /dezembro

2011 -janeiro /junho 2012